云南那个最终做到什么程度,也不一定,有成效不一定说明就比这边成功太多(徐凯不是说云南人现在还恨鄂相吗),西北的军屯搞得好像也不能称之为多么成功,京畿这个也不是一点没有成效,只是和那种要代替大运河的运输功能恐怕差距太大。

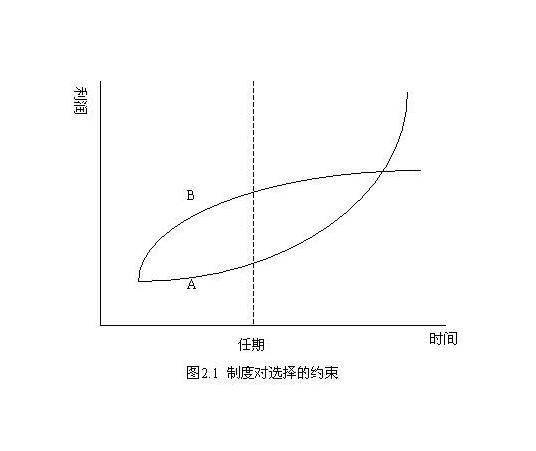

我觉得这个最终恐怕不是全是人的认识问题,折腾过这么多回了,如果就四他们折腾一回,你说他们心急,不改变土质云云,为什么以前都不改变,也许是都没想到8,而且人家提到明代的营田,也是一幅感慨人亡政息的样子,就算不改变,恐怕也不是个人心理问题,恐怕还要从制度上着眼,肯定有什么阻止他们不得不以这种路线行事,否则更难成功。制度对人的行动策略具有很强的约束性,而某些制度,尽管从局部看是应该改变的,但又是与更大范围内具有更深刻合理性和稳定性的制度相嵌合的,所以就极其麻烦。我记得管理学上讲任期制度对管理者行动策略的影响,尽管从长远看A行动策略更优,可是如果采用A行动策略,还用不着等见利润,可能管理者就下台了。也许改变土质对于任何一任营田官员来说都是不可实现的梦想(汗,所谓“the impossible dream”),在当时的技术条件下(晚清的技术条件不同了,技术革新本身就是制度变革的一大诱致因素),也许需要几十年不止,但是即使是皇帝,寿命也是有限的,所以认识到了也没用,还是没办法这样干,也就是说这种行动策略对营田经营者是不可能的,在选择域之外,人们无法选择最好,只能选择较不坏,所以也许改变土质根本就无法被纳入正常营田者的思维,那他们不讲也就很正常。

至于具体措施,既然不是胡搞一气,肯定不会没有具体措施,又不是大跃进,而且也有搞成的地方,所以还不至于说没有举措胡折腾,阿章也不是白痴,如果胡搞一气到了什么都不懂的大跃进程度,他再办营田,还提雍朝的营田干什么~~~~陈仪的文集,再怎么说也是“陈学士集”,他一个进士出身,不可能在文集上带太多匠气(至少当时大多数人就这个想头,这很正常,年大那是不正常),专著是另一码事,直隶河渠志写的还是挺多的,不过那个真是很难懂,尤其是我断句能力又很差,反正我是看着很晕,等有时间再说吧,现在没工夫伺候那本书。

至于饮食习惯,当然饿死了肯定是要有什么吃什么,但是吃十二分米还是吃十分面,这个就难说了。经济学上讲偏好,偏好的无差异曲线,就是这个道理(白菜姐学经济的吧,我经济学很弱的,胡乱举个例子),有时候没什么可讲的,不喜欢就是不喜欢,有的人也许宁愿用十个A去换三个B,总效用对个体相同,也许在另一个人看来,A和B一样平均效用一样也说不定。当然,这是在反正都饿不死的前提下。如果说京畿不种水稻,他们也没旱地作物吃,那是一回事,种了水稻,能多吃点粮食,那又是一回事。而且就山东,我感觉,我们新一辈因为粮食运输方便,吃米比老一辈多很多,而且我们家是外来户,认识的也是外来户多,吃米多些,老济南户,还是馒头吃得多,而且很多家一年都不吃一次米饭,因为我们家住“低级小区”,楼下就有卖馒头的,对此深有体会,那真叫一个恐怖,一个人买馒头可以以那种规模,汗,而且我们家这种几乎不吃馒头的状态,其实也是因为我的偏好,以前不是这样的,入乡随俗,我姥姥家我奶奶家都不是济南当地人,但在济南住这么多年,都是吃馒头的。(济南附近就有水稻产地,可是大多数人还是吃馒头)就我个人来说,军训的时候,两个星期几乎没吃东西,因为菜最多的是土豆,要不然就是猪肉炒的,早上是白煮鸡蛋,粮食是馒头,都是我基本不吃的东西,而且去之前刚献过血,回来简直就扒一层皮,但两个星期还是能忍的,真要到了饿死的地步,我会吃,不过能不吃就不吃,宁愿少吃点,我就这种想头,当然,大多数人不是这样啦。

制度变革是要付出成本的,成本由谁来付,变革由谁来组织,为什么即使新制度对大家有利制度变革仍然难以实施,并不是有利大家都会做,因为制度变革本身有门槛成本(就像化学反应本身要有启动的反应能),大家都不愿意承担,而且熊彼特讲创新的几大阻碍因素,比如说没有足够的经验提供良好的判断、人们因循守旧的习惯、人们对创新行为通常的负面反应等等,都不是说这项创新对大家没好处,最终有好处但大家可能照样不创新,甚至阻挠创新,在总体上讲,这并不是非理性的(因为它与维护制度稳定对于整个文明的好处和认知成本的节约息息相关),但就制度变革层面,的确显示其“非理性”的一面,所以不能说一个制度创新不成功,就是因为它没给人带来好处,何况这好处还不一定立马能实现,你觉得是好处可能人家还不一定觉得是(比如说用十斤面换十二斤大米)。为什么需要企业家精神,也是因为需要有人愿意承担这个风险,担任组织者。宪政民主好,不是在于它利于变革(特别是在前工业化时代组织的这种大型工程),而是在于它相比专制,方差比较小,能让一个有内在发展动力的共同体稳定前进,所以特别适合工业社会。对于变革来说,小民有的时候就是很碍事,德国和日本如果不是自上而下的强制推行变革,靠民间自己的力量,根本连资本原始积累这关都过不了,就得抢,就得逼着干,当时逼着日本人吃肉,那是废了多少劲,你说吃肉有什么不好,人家就是不吃,你觉得对人家有利,人家还觉得对自己有害呢。种小麦小民知道的是比上头多,水稻可就不一定。

具体的得看题本,不过当时直隶总督衙门都不建档,我很怀疑一史馆有没有相关东西留下来,而且这个暑假也未必有时间伺候这个。不要把人想得太白痴啦白菜姐

,某几位同学,毕竟还是和老毛不一样的说~~~~~~(而且社会主义革命的时候还没有交易成本理论呢,尤其是没有对企业内部交易成本的研究,所以社会主义革命可不是不“科学”的呦,人家列宁可是有一套“科学”说法的,关于规模扩大与成本降低,可惜当时没怎么考虑企业内部边际交易成本的先降后升。另外,谈人心就是“不科学”,那心理学系干什么吃的,而且所谓人心,与政治理论息息相关,并不只是经济学才是理性的,效用最大的效用,有时候就与人心息息相关,因为当地政府的因循浮议,本身就是追求效用最大化的体现,效用不是只用粮食产量或经济收入就能衡量的,甚至“闲暇”本身都是效用,也许小陈的埋怨,恰好触及了某些“点”,也许他们遇到的困难本身,就在这些“点”上,只是当时的语言工具,提供的就是“因循浮议”这样的表达方式<而不是科层制下如何如何,命令传达机制如何如何>,那你也不能说这就是瞎抱怨)

,某几位同学,毕竟还是和老毛不一样的说~~~~~~(而且社会主义革命的时候还没有交易成本理论呢,尤其是没有对企业内部交易成本的研究,所以社会主义革命可不是不“科学”的呦,人家列宁可是有一套“科学”说法的,关于规模扩大与成本降低,可惜当时没怎么考虑企业内部边际交易成本的先降后升。另外,谈人心就是“不科学”,那心理学系干什么吃的,而且所谓人心,与政治理论息息相关,并不只是经济学才是理性的,效用最大的效用,有时候就与人心息息相关,因为当地政府的因循浮议,本身就是追求效用最大化的体现,效用不是只用粮食产量或经济收入就能衡量的,甚至“闲暇”本身都是效用,也许小陈的埋怨,恰好触及了某些“点”,也许他们遇到的困难本身,就在这些“点”上,只是当时的语言工具,提供的就是“因循浮议”这样的表达方式<而不是科层制下如何如何,命令传达机制如何如何>,那你也不能说这就是瞎抱怨)

现在我看的资料太少,说什么都没用,怎么得把n多关于清代营田的史料看了再说,那个至少得大干nn个月,博士论文做还差不多,现在说什么都没用,至少就我来说是这样,瞄几本晚清的东东,肯定说不到点子上。刚才胡扯这么多,也基本属于浪费时间。

而且吉本在罗马帝国衰亡史里的一个观点我特别欣赏,他说不要问为什么罗马帝国灭亡了,而要问为什么到了那个时候才灭亡,这么混乱的政治体制,能维持这么多年才是奇迹,所以成功本身是难的,失败是容易的,也许所有因素都是导向失败的,把前后梳理清楚最重要(热力学第二定律啊)。本人水平有限,退出讨论。逃啦~~~~~~